1988년 당시의 전채리

저는 브랜드 디자인을 전문으로 하는 디자인 스튜디오 CFC의 아트디렉터 전채리라고 합니다. 서울올림픽이 열렸을 때 저는 6살이었어요. 올림픽 개막식에서 굴렁쇠를 굴렸던 그 소년이 저와 비슷한 또래였다고 하니까 저는 '올림픽 키즈'라는 말이 딱 어울리는 세대죠. 어릴 때 살았던 곳도 송파구여서 제 유년에는 올림픽이라는 단어가 항상 주변에 같이 있었어요. 종합운동장역에 가도 호돌이가 있었고, 올림픽공원 수영장에서 오랫동안 수영 강습을 받기도 했고요. 어린 시절에 좋아했던 것을 떠올려보면 결국 다 '디자인'이라는 단어로 귀결되는데, 그건 어쩌면 올림픽 시절에 디자인된 조형적으로 아름답고 만듦새가 좋은 것들에 둘러싸여 지냈던 영향이 크지 않았나 싶어요.

<올림픽 이펙트> 전시의 사진 작품에서 전채리가 유년 시절을 보낸 송파구의 여러 공간을 다수 찾아볼 수 있었다. (전시장 VR 이미지 캡처)

<올림픽 이펙트> 전시의 사진 작품에서 전채리가 유년 시절을 보낸 송파구의 여러 공간을 다수 찾아볼 수 있었다. (전시장 VR 이미지 캡처)

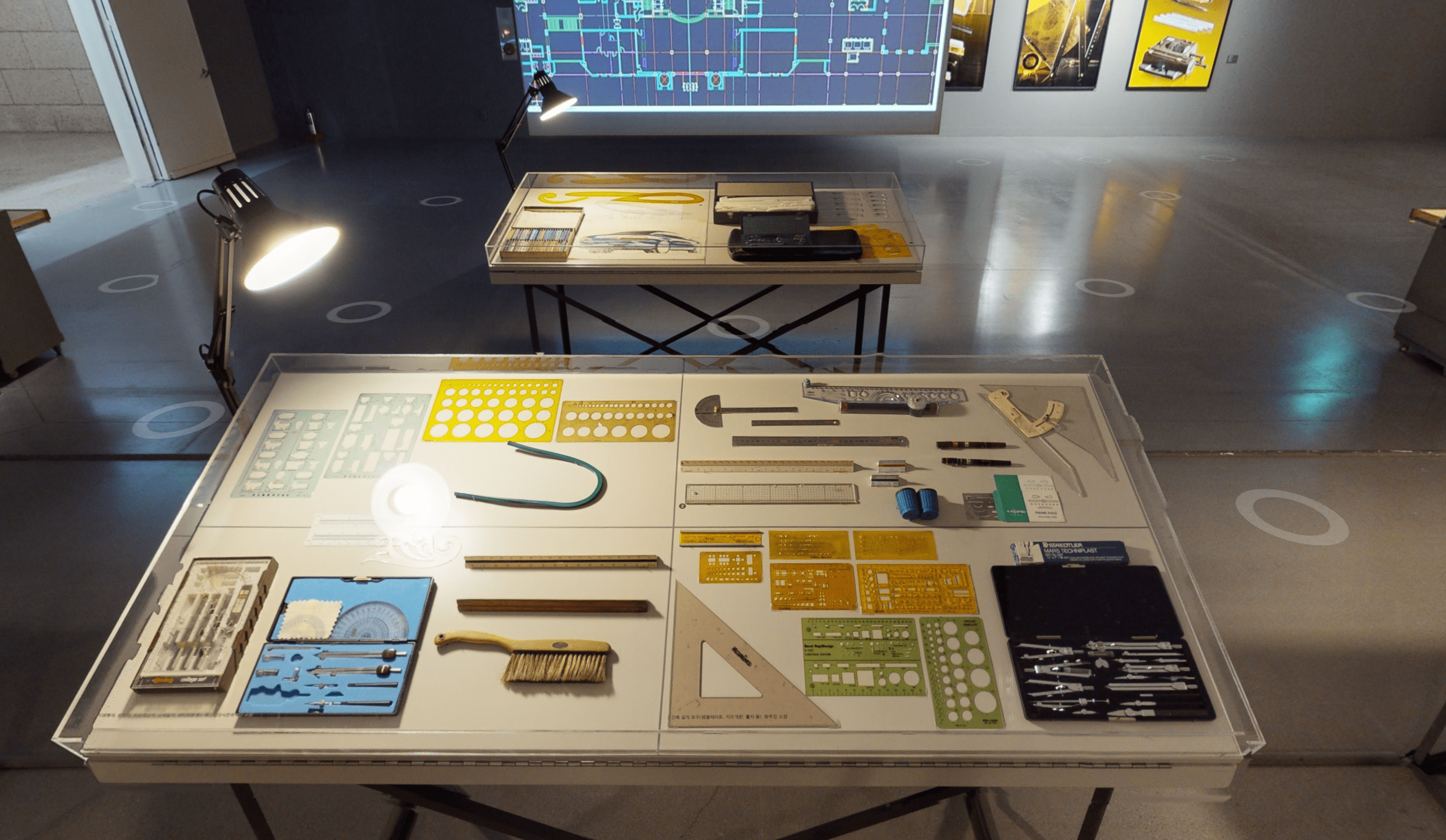

저는 풍경화보다 포스터 그리기에 더 심취했던 아이였거든요. 포스터를 그리는 건 5도 이내의 컬러 안에서 심플하고 기하학적인 조형으로 메시지를 전달해야 하는 작업이다 보니, 어떻게 보면 제가 지금 하는 아이덴티티 디자인 분야와 굉장히 밀접하다고 볼 수 있을 것 같아요. 그때는 빵빵자(모형자)나 컴퍼스 같은 도구들을 많이 썼었어요. 지금 같으면 컴퓨터로 쉽게 되돌아갈 수 있는 작업을 이때는 지우개로 다 지워내거나 아니면 새로 만들어야 했잖아요. 그런 작업 방식은 큰 차이가 있겠지만, 그래도 조형에 대한 접근은 동일하지 않나 싶어요. 그 시절에 만들어진 호돌이라는 캐릭터는 어릴 때 처음 봤을 때도 굉장히 강렬한 경험이었고, 디자이너가 된 지금 다시 봐도 참 아름다운 형태라고 생각해요.

최근에 스티브 잡스 전기를 읽고 있는데, 애플에서 컴퓨터를 만들 때 최대한 실제 책상 위에 있는 것 같은 느낌이 들도록 데스크톱의 GUI(Graphic User Interface)를 구현했다고 하더라고요. 컴퓨터 안의 아이콘들을 그 당시에 사용하던 실제 사물들이 연상되도록 만들었대요. 그러니까 그 시절의 작업 도구들이 지금은 컴퓨터 아이콘으로 여전히 우리 일상에 남아있는 거죠.

전채리의 유년 시절을 떠올리게 한 그 시절의 도구들 (전시장 VR 이미지 캡처)

전채리의 유년 시절을 떠올리게 한 그 시절의 도구들 (전시장 VR 이미지 캡처)

한국 디자인계에 남긴 '성공의 기억'

저는 아무래도 아이덴티티 디자인을 만드는 사람이다 보니, 국내에 아이덴티티 디자인이라는 개념이 도입되던 시기의 작업 원본을 본다는 점에서 굉장히 의미가 있었던 것 같아요. 일단 전시 입구에 놓여있는 엠블럼과 호돌이 같은 올림픽 디자인 매뉴얼부터 인상적이었고, 안쪽으로 가면 그 당시 만들어진 여러 기업의 디자인 매뉴얼들이 있는데, 사실 이렇게 오래된 브랜드 디자인 매뉴얼을 볼 수 있는 일이 흔하지는 않잖아요. 동서식품이나 퍼시스 같은 기업들은 여전히 이 당시 만들어진 아이덴티티 디자인을 사용하고 있거든요. 그 가이드라인 원본을 보는 일이 굉장히 짜릿한 기분이었어요.

그때는 정말 '모더니즘의 시기'였다고 할 수 있어요. 개인적으로 좋아하는 폴 랜드 같은 과거의 디자이너들도 모더니스트거든요. 단단하고 미니멀한 형태를 가지고 있는 그 시대의 디자인이 저에겐 굉장한 향수로 남아있고, 지금도 좋아해요. 최근에 다시 이런 경향의 디자인이 많이 보이기도 하는데, 어떻게 보면 모더니즘이라는 건 디자인이란 분야 안에 항상 함께 호흡하면서 있었던 것 같아요.

한편으로는 그 당시 우리나라의 상황이 민주주의라고는 할 수 없는 시기였는데, 그런 엄격한 국가 체제 안에서 이렇게 크고 중요한 행사를 맡은 디자이너분들의 어깨가 얼마나 무겁고 어려웠을까 싶기도 했어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 경쾌하고 아름다운 조형으로 디자인을 완성했다는 점이 정말 존경스러웠어요.

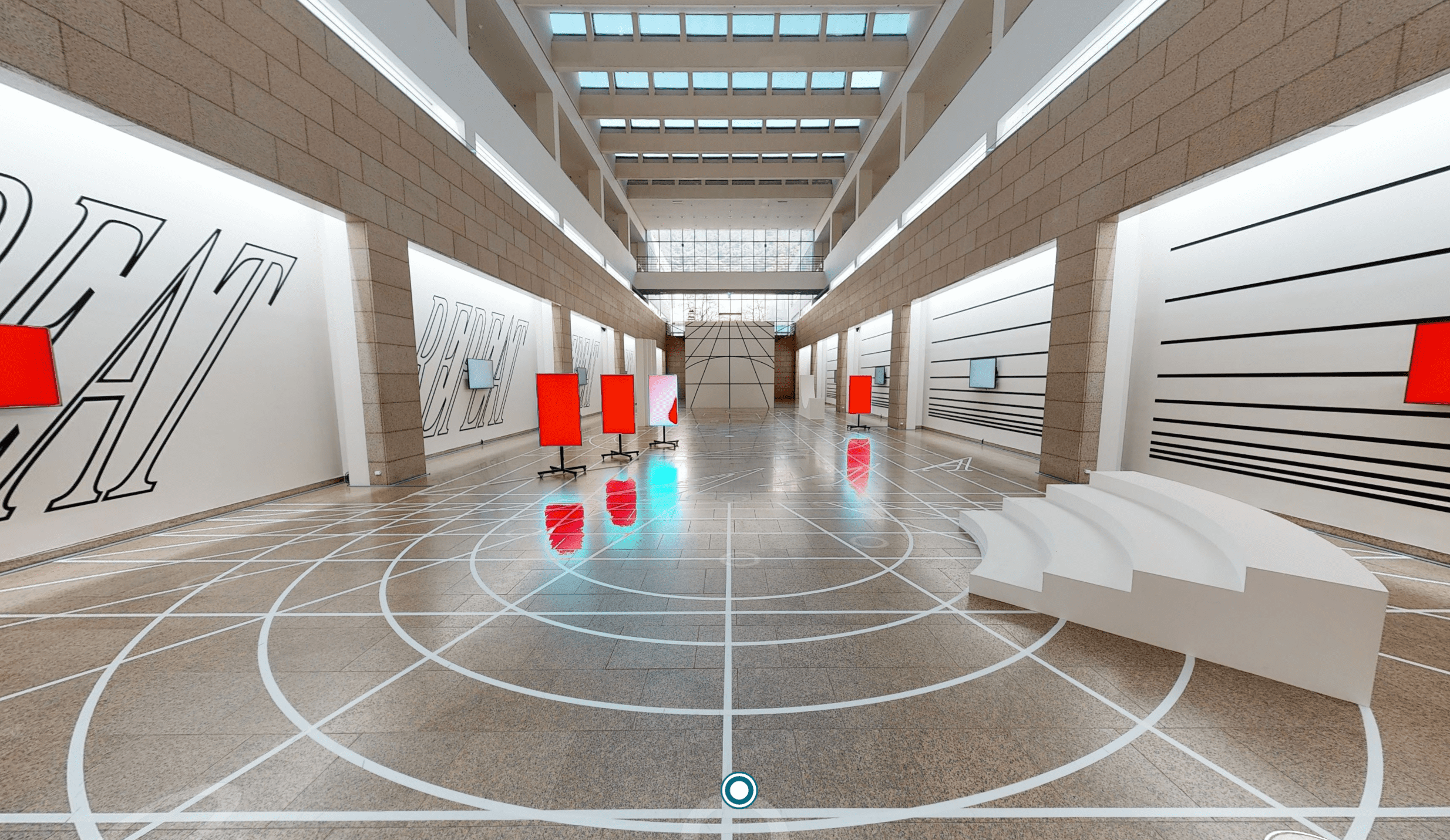

<올림픽 이펙트> 전시에서 가장 인상 깊게 본 작품은 전시장 입구와 출구로 연결되는 바깥 로비 공간에 있던 진달래 작가와 박우혁 작가의 작품이었어요. 처음 봤을 때는 올림픽이라는 내러티브를 감각적인 음악과 영상으로 구현한 것이 굉장히 세련되고 멋지더라고요. 그런데 안쪽 전시관에서 우리나라의 시각예술이 어떻게 발전했는지, 얼마나 많은 건축가와 디자이너의 노력이 있었는지를 다 보고서 다시 작품을 보니까 굉장히 뭉클하더라고요. 어떻게 보면 88올림픽은 서구 중심의 상황에서 변방이었던 동양의 작은 나라인 우리나라의 디자인을 세계에 처음 선보이는 거였잖아요. 열등감 같은 게 있었을 수도 있는데, 굉장히 훌륭하게 해냈고, 지금 대한민국 디자인계는 세계적으로도 중심에 있다고 할 수 있을 만큼 굉장히 발전했잖아요. 그동안의 노력을 생각하니 '아, 우리가 이렇게 자랐구나'하는 뭉클한 느낌을 받았어요.

88올림픽이 우리에게 미친 영향이라고 한다면 저는 '성공의 기억'인 것 같아요. 그 당시에 그런 국제적인 성공이 없었다면 이렇게까지 빠른 속도로 디자인과 건축계가 발전하지 않았을 수도 있지 않을까요? 국제적인 행사를 많은 사람의 협업으로 성공적으로 치러냈고, '우리도 할 수 있다'라는 긍정적인 성공의 기억이 그 시대 디자이너들에게 영감으로 이어졌을 거로 생각하거든요. 그리고 우리 시대의 디자이너들에게도 유산으로 남겨준 게 아닌가 싶어요.

88올림픽의 감각을 영상과 사운드로 공간에 표현한 진달래 & 박우혁의 설치작품 (전시장 VR 이미지 캡처)

88올림픽의 감각을 영상과 사운드로 공간에 표현한 진달래 & 박우혁의 설치작품 (전시장 VR 이미지 캡처)

전시를 담는 새로운 그릇

제가 이 전시를 보고 나서 다른 디자이너들에게 정말 많이 추천했어요. 근데 VR을 보여주면 제가 느꼈던 그 느낌을 좀 더 사실적으로 전해줄 수 있을 것 같더라고요. VR이 너무 똑같이 구현해놔서 일단 너무 신기했어요. 실제로 전시장에 다시 가본 것 같은 느낌이 들었거든요. 코로나 때문에도 더 그렇지만, 지역적으로 가깝지 않아서 쉽게 못 가는 경우에도 그런 어려움을 훌륭하게 보완할 수 있는 방법이 아닌가 싶어요. 좋은 전시를 더 많은 사람에게 전할 수 있게 될 것 같아요.

<올림픽 이펙트> 전시가 공간도 넓고 자료도 방대하다 보니 너무 집중해서 열심히 보면 뒤로 갈수록 조금 지치더라고요. 그러다 보니까 좀 더 볼 수 있었는데 못 보고 나와서 아쉬웠던 부분도 있거든요. 그런데 이렇게 완벽하게 그 당시 전시가 구현된 걸 보니까 그때 다 못 봤던 부분들도 다시 한번 돌아볼 수 있어서 너무 좋더라고요.

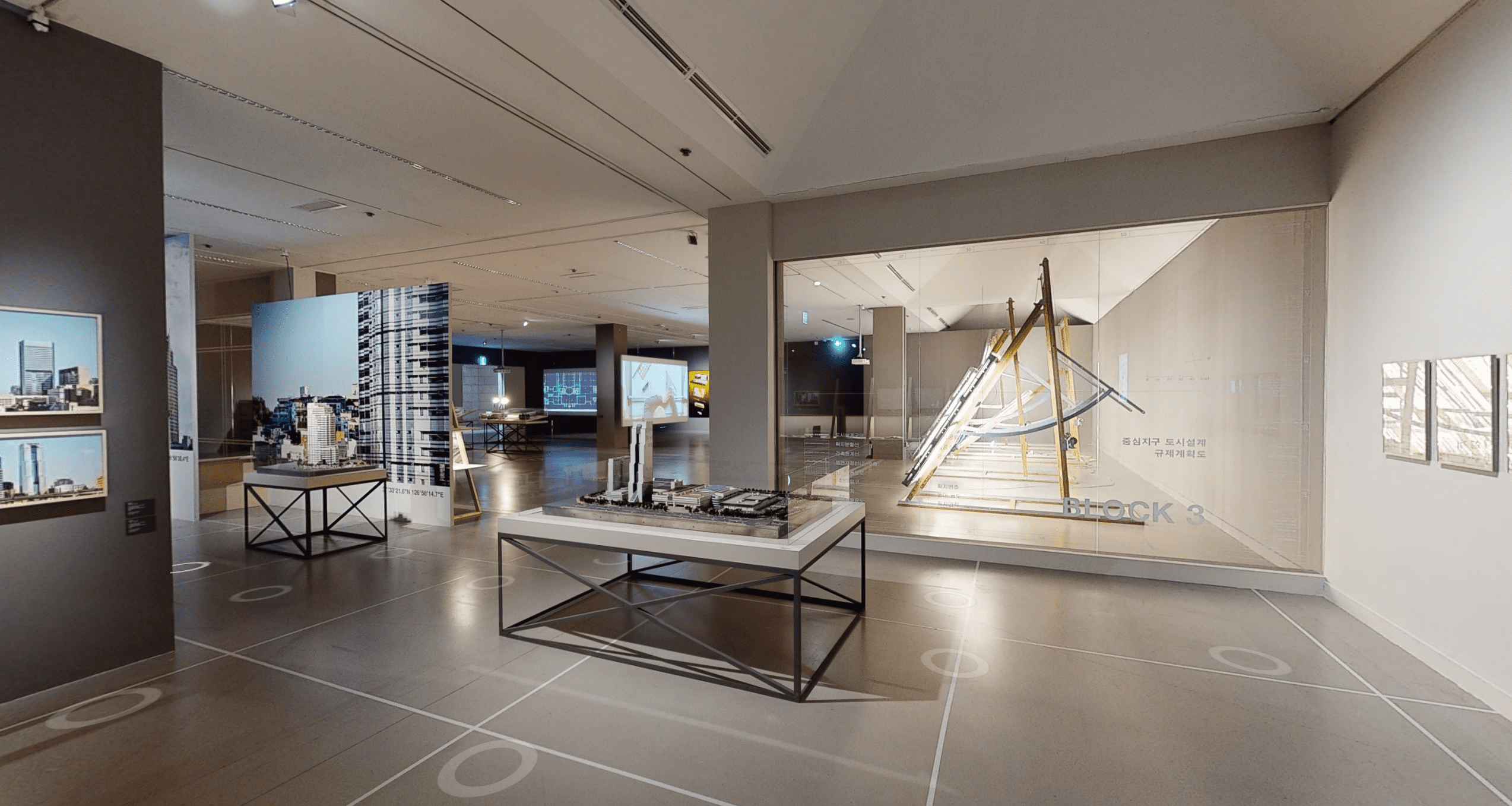

그리고 이번 전시 디자인이 되게 좋다고 느꼈어요. 작은 오브제부터 매우 큰 스케일의 사진까지 전시품이 참 다양했거든요. 그걸 보여주는 방식도 액자부터 오브제 전시까지 참 다양한 방식을 활용해서, 같은 콘텐츠를 보여주더라도 이렇게 흥미 있게 보여줄 수 있구나 싶었어요. 전시 공간 자체의 디자인에서 기획의 탁월함이 돋보였고, 올림픽을 촘촘하게 조망하려고 애썼다는 게 느껴졌어요. 그런데 그런 부분은 VR이 아니면 다시 돌아볼 수 없는 거잖아요. 전시됐던 방식 그대로를 다시 체험해 볼 수 있다는 점에서 VR로 기록해두는 것의 의미가 큰 것 같아요.

다양한 형태의 전시물과 설치 방법으로 꾸려진 <올림픽 이펙트> 전시의 한 면을 보여주는 장면 (전시장 VR 이미지 캡처)

다양한 형태의 전시물과 설치 방법으로 꾸려진 <올림픽 이펙트> 전시의 한 면을 보여주는 장면 (전시장 VR 이미지 캡처)